无天干观音与传统佛教象征的不同之处

无天干观音作为一种较为独特的佛教象征,与传统佛教中的观音菩萨形象有着一些显著的区别。观音菩萨在佛教文化中是慈悲与救苦救难的象征,深受信徒崇敬。然而,无天干观音的特殊含义和象征,基于其独特的文化背景和哲学思想,呈现出与传统观音形象不同的内涵和象征价值。本文将深入探讨无天干观音的特点与传统佛教中观音菩萨象征的差异,帮助读者更好地理解这两者之间的文化与思想差异。

无天干观音的背景与意义

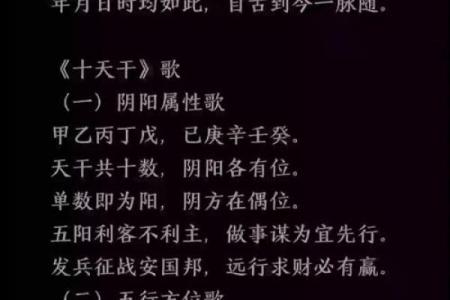

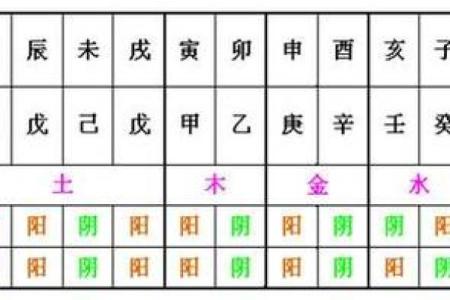

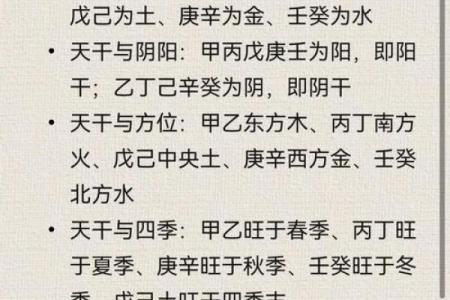

无天干观音这一概念源自于道教与佛教的一种结合性思想,它脱离了传统佛教中的天干地支系统,具有一种更加灵动、自由的象征特性。天干地支是古代中国用于记年、记月、记日、记时的体系,通常用来标示时间的流动和周期性。在这一框架下,观音菩萨的形象也通常被附着上某种特定的天干地支,以对应一定的时间和命理。然而,无天干观音的出现则表明一种超越时间与物质束缚的存在,它不仅仅代表着某一时段或特定的命运,更多的是象征着佛法的无碍、慈悲的普遍性与永恒性。

无天干观音的象征意义在于超越了人为的时间观念,它代表着一种不受任何时间、空间与命理限制的智慧与慈悲。在这种观念下,观音菩萨成为了一种更为普遍和无条件的救赎力量,能够跨越所有时间界限,给予世间一切众生安慰和帮助。这种观音形象不仅局限于某个文化或信仰体系,而是超越了文化与宗教的界限,向所有人传达无所不包的关怀。

传统佛教中观音菩萨的象征

与无天干观音相比,传统佛教中的观音菩萨形象更多是与佛教经典中的教义和修行方法相关联的。观音菩萨,原名观世音菩萨,意为“观照世间的声音”,是大悲的化身,具有无尽的慈悲心,能够听到世间的苦声,帮助众生脱离苦难。在大乘佛教中,观音菩萨的慈悲和救难形象深入人心,是信徒心中最具感召力的菩萨之一。

观音菩萨通常以女性形象出现,这种象征也与其柔和、包容、慈爱的特质相契合。传统佛教认为,观音菩萨具备无尽的智慧与悲悯,她能根据众生的不同需求,施展无量的法力,化身为各种形态,帮助众生解除痛苦。这种形象与无天干观音的无时限、无空间的超然特质有所不同,观音菩萨在传统佛教中更多的是与世间的痛苦和修行的结果紧密相连。

无天干观音与传统佛教观音的哲学差异

无天干观音的出现,正是对传统佛教观音菩萨形象的一种延伸和超越。在哲学上,传统佛教观音菩萨的核心思想是通过修行与慈悲来引导众生脱离苦海,这需要时间的积累与内心的修炼。而无天干观音则传达了一种超越时间与空间限制的思想,意味着菩萨的慈悲和智慧本身没有时空的界限,不受传统命理和天干地支的束缚。

这种哲学上的不同也让无天干观音的象征更具普遍性和永恒性。它强调的是一种“无条件的”帮助与关怀,不局限于特定的时间或文化语境。因此,无天干观音的形象不仅仅是佛教徒的信仰象征,它还可以被理解为一种对所有人类普遍适用的精神力量,能够帮助任何处于困境中的人。

无天干观音的文化与宗教影响

无天干观音的文化影响不仅体现在佛教的传播上,它还融入了道教以及中国民间信仰的体系。在这些信仰体系中,无天干观音常常被看作是超越了命运与时运的象征。无论是在哪个文化背景下,人们对于无天干观音的崇敬和信仰,都体现了对一种超越物质与时间限制的精神力量的向往。

在道教的某些教义中,无天干观音的形象常常和道家的“无为而治”思想相结合。道教强调顺应自然、无为而治,而无天干观音则代表着一种不受命运束缚、超越时间流转的智慧与力量。这种哲学理念与佛教中观音菩萨的慈悲精神相互交织,共同呈现出一种无处不在的救赎力量。

此外,无天干观音也被融入到了民间信仰中,成为许多人心目中的神祇。无论是在节令庙会,还是在民间的祭祀活动中,无天干观音都被视为能带来吉祥和平安的神灵。她的形象不仅具备了佛教的宗教意义,也被赋予了道教的哲学深度以及中国传统文化中的普遍人文关怀。

无天干观音与传统观音菩萨形象的差异,体现了宗教思想与文化内涵的不同,同时也反映了人们对慈悲、智慧与力量的不同理解。从传统佛教的修行路程到无天干观音的超越时空的普遍性,这一转变不仅丰富了观音菩萨的文化层面,也让我们对慈悲的力量有了更加深刻的认识。