无天干观音作为一种独特的宗教和文化现象,深受信徒敬仰与推崇。其历史起源可以追溯到中国古代宗教与民间信仰的融合过程中,这种观音形象不仅在民间广泛流传,也成为了多种宗教和道教文化中的重要符号。无天干观音的出现,是对观音菩萨形象的一种创新与再造,其与传统的观音像不同,融入了独特的符号和象征意义,具有深厚的历史背景和宗教价值。本文将详细探讨无天干观音的历史渊源、发展过程及其在宗教文化中的重要地位。

无天干观音的历史起源

无天干观音的起源并非一蹴而就,而是随着中国传统文化、宗教思想的演变逐渐形成的。在古代中国,观音菩萨作为大慈大悲的象征,广泛被信奉为“救苦救难”的神祇。然而,随着道教、佛教及民间信仰的融合,特别是在唐宋时期,关于观音的各种信仰逐渐多元化,观音的形象也开始发生变化。无天干观音作为其中的独特形式,结合了传统的佛教思想与道教的符号体系,形成了一种新的宗教图像。

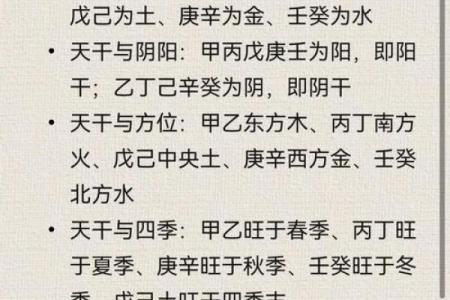

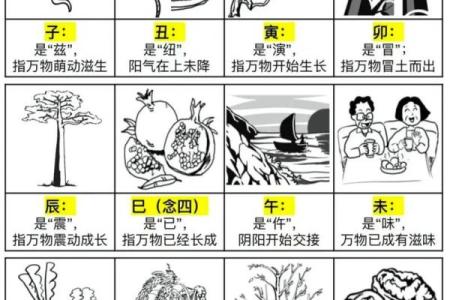

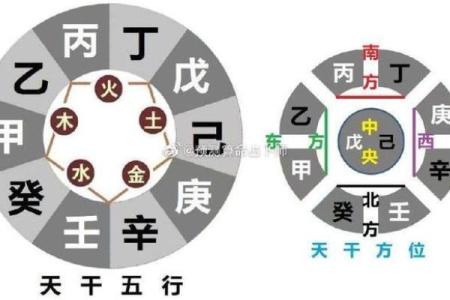

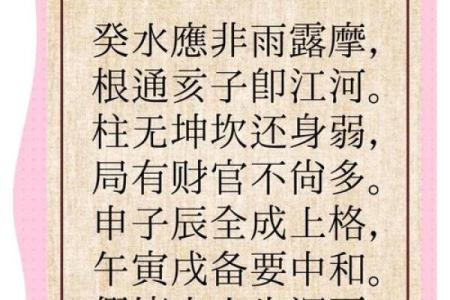

“无天干”这一概念,源于中国古代的天干地支文化,通常用来表示与天、地、时间等相关的符号系统。在这种文化背景下,“无天干观音”被赋予了独特的宗教象征意义,它代表了不受天地规则束缚、超越凡俗的力量。这种观音形象在宗教实践中,往往被认为是具备无穷智慧和无尽慈悲的象征。

无天干观音的宗教价值

无天干观音的宗教价值主要体现在它的超凡脱俗以及对信仰的象征意义上。传统的观音菩萨通常表现为慈祥、和善的形象,代表了佛教中的大悲大智。而无天干观音的出现,代表了佛教与道教的交融,它突破了时间与空间的局限,成为了超越世俗束缚的力量。

在道教的背景下,“天干”与“地支”是用来表示天地自然规律的符号,具有强大的象征性。无天干观音,顾名思义,正是摆脱了这些自然法则的限制。它的形象不再拘泥于具体的时间和空间,而是象征着一种更为广阔的灵性与智慧。这种观音菩萨常常被信徒视为“超凡入圣”的存在,代表着超越尘世的智慧和力量,能够帮助信徒摆脱一切困境,获得内心的宁静与解脱。

此外,无天干观音的宗教价值还体现在其对民间信仰的深远影响。中国的民众对观音菩萨有着深厚的信仰,尤其在困苦、病痛或困境时,许多人都会向观音祈求庇佑。而无天干观音正是作为一种更为强大和神秘的神祇形象,深入人心,尤其在一些民间信仰中,它常常被认为是“无所不知”的存在,能够洞察一切,消除一切障碍。

无天干观音的文化传播

无天干观音的文化传播,不仅限于中国,还随着中国文化的扩展,逐渐传播到了其他东亚国家。例如,在日本、韩国、越南等地,观音菩萨的形象深受民众敬仰,而无天干观音作为其中的一个变种,也开始在这些国家中得到广泛的认可与崇拜。

在中国,特别是在福建、广东、浙江等地,无天干观音的信仰尤为浓厚。这些地方的民众通常会在家庭中供奉无天干观音像,祈求平安、健康和财富。在一些地方的庙宇中,供奉无天干观音的坛场更是信徒前来朝拜的圣地,成为当地重要的宗教活动场所。

无天干观音的艺术表现

无天干观音在艺术表现上也展现出了其独特的魅力。在中国的传统艺术中,观音菩萨的形象多以端庄、温和的面容示人,通常手持净瓶或莲花,象征着清净与慈悲。然而,无天干观音则在这一基础上加入了更多象征超凡脱俗的元素。例如,在某些艺术作品中,无天干观音的衣饰、发饰往往采用更加复杂和精致的设计,传递出其超越常人之力的神秘感。

此外,一些寺庙中的无天干观音雕像,常常用金铜、玉石等珍贵材料雕刻而成,展现出其不拘一格的形象。无天干观音不仅仅是宗教信仰的象征,它也在中国传统艺术中占据了一席之地,成为一种独特的艺术风格和文化符号。

无天干观音不仅是佛教与道教思想的交汇点,也是中国传统文化中一颗璀璨的明珠。从它的历史起源,到其宗教与文化价值,再到它在民间的广泛传播与艺术表现,无天干观音的形象和意义,早已远远超出了单纯的宗教范畴,成为了中国文化中的一个重要象征,承载着人们对智慧、慈悲和超越凡俗的无限向往。