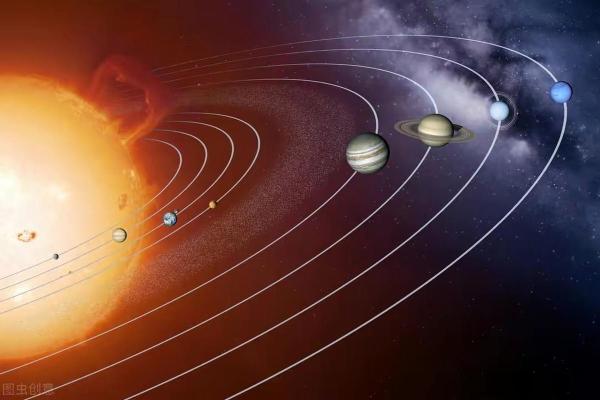

在古代中国,天文学不仅仅是研究天体运行的学科,它还与日常生活、社会制度和文化习俗紧密相连。尤其是天干地支系统,它作为古人认识自然、安排时间的重要工具之一,深刻影响了当时的历法、节令、风水等各个方面。天干与太阳之间的关系是这一系统中的重要组成部分,古人通过观察天体的变化,结合天干的循环,来制定时间和方位的规律,构建出一套严谨而富有哲理的时间与空间智慧。

天干与太阳的关系:时间与空间的定位

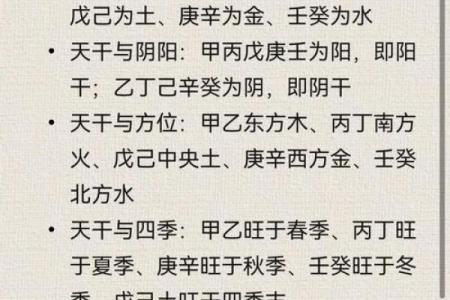

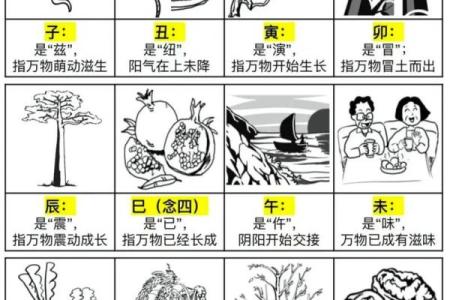

天干系统由十个符号组成,每个天干与特定的五行和天体有着密切的关系。太阳作为地球的中心星体,与时间的变化息息相关。古代天文学家通过对太阳的运动轨迹的细致观察,发现太阳在天球中的位置变化,能够精确地与天干的周期相对照。天干十位,配合地支的十二生肖,共同形成了六十甲子的循环。每一个天干都有其对应的时间段和方位,而太阳的运动又与这些时间段和方位紧密联系。

例如,太阳在一年四季中的不同位置,代表着不同的时间周期。春分、夏至、秋分、冬至四个节气,标志着太阳在天球中位置的重大变化。而这些变化恰好与天干的轮换周期相吻合。在这一体系下,每个天干与太阳的相对位置都有着特定的象征意义,反映了天地间万物生长、变化的规律。

天干与太阳的方位变化

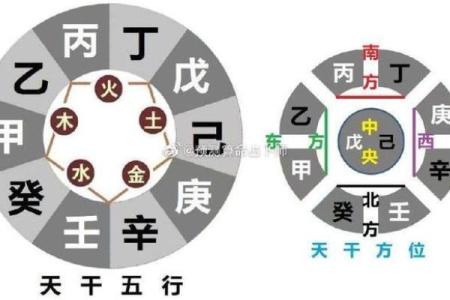

在古代的天文学中,天干与太阳的方位密切相关。天干的每一个符号与特定的方向、季节和时间段相对应。例如,甲、乙两天干通常与东方和春季相联系,这不仅仅是因为东方是日出之地,也因为太阳的升起象征着新的开始和生长。而太阳经过夏至时,它的位置最为显著,位于天球的至高点,此时的天干如丙、丁等,代表着夏季的旺盛生命力和炽热能量。

随着季节的推移,太阳逐渐向西移动,古人根据太阳的变化而判断方位。在秋分时,太阳的位置逐渐偏向西方,天干如戊、己等与西方的金属元素相联系,象征着秋季的收获和结束。而到了冬至,太阳的位置达到最南端,标志着寒冷和隐退的开始,天干如庚、辛则代表着这一季节的寒冷与肃杀。

天干与太阳关系中的五行智慧

天干的每一位不仅仅是一个时间标志,它还蕴含着五行的深刻哲理。古人通过观察太阳的变化,将五行的特性与天干结合,从而形成了对自然界的深刻理解。木、火、土、金、水五行与太阳的关系尤为密切。在春夏季节,木和火的力量最为旺盛,正好对应了甲乙、丙丁等天干。这一时期,太阳的光热最强,代表着生长和繁荣。而在秋冬季节,金和水的力量渐渐占据主导地位,太阳逐渐减弱,气温下降,这与戊己、庚辛等天干的属性相符合,象征着收缩与消亡。

天干与太阳的循环:象征与实际的结合

天干与太阳的关系不仅体现在季节和方位上,还贯穿于古代历法的周期性变化中。六十甲子是一个完整的周期,其中的每一轮天干地支的交替,都反映了太阳在天球中的运动与变化。古人通过这一循环来安排日常生活中的重要事件,如祭祀、农耕、出行等,都遵循这一自然规律。太阳的升降、四季的更替,象征着生命的生生不息,而天干地支的交替则是这一自然循环在人间的体现。

通过天干与太阳的关系,古人不仅仅掌握了时间的流转,还能在方位与季节的变换中,找到自然界的规律,预测未来的变化。这种通过天干与太阳的关系来理解宇宙与人生的智慧,至今仍然影响着许多文化和传统,成为中国古代文明的独特标志。